川野太郎

2021年2月6日

ラジオやレコードから流れるビッグバンド、ロックンロール、「春の祭典」、登場人物のひとりが肌身離さず抱えていた『楽器事典』……この本自体が「ラジオそのもの」(有好宏文「ノーザン・ライツ」書評、北海道新聞)であるようなハワード・ノーマンの『ノーザン・ライツ』(みすず書房、二〇二〇年)からは、音楽が聴こえてくる。

トロント出身のピアニスト、グレン・グールドは、カナダ北部に暮らす人々の声や音をコラージュした「北の理念」というラジオドキュメンタリーの制作者でもあって、直接言及こそされないが、この小説の傍らにいる音楽家のひとりだ。ノーマンはあるインタビューでグールドに触れ、「私のフィクションにも私なりの『北の理念』があります」と語っている。

「北の理念」にはウィニペグとチャーチルのあいだを走る〈ムスケグ急行〉車内のフィールド・レコーディングがあるけれど、それは『ノーザン・ライツ』のなかで主人公の少年ノア・クライニックが北マニトバからトロントへ行くときに乗り込んだ列車にほかならない。

この場面を書くとき、ノーマンは、「北の理念」のサウンド・コラージュの一部であるかのように車内の会話や音を想像しなかっただろうか?

*

『ノーザン・ライツ』を訳しているときに知って興奮したエピソードがある。ノーマンは二度、生前のグールドを見かけたことがある、というのである。一度目は一九七〇年代のはじめにチャーチル・ホテルのロビーで。そして二度目は、トロントの真夜中の録音スタジオで。博物館の調査員としての仕事で録音したイヌイットの人々の歌と物語を新しいテープにダビングしに行ったとき、隣のブースにグールドがいた。「巨人が大地を闊歩していた、というわけです」ノーマンは『BOMB』誌のインタビュアー、スーザン・シュリーブにそう語っている。

*

一九七七年、グレン・グールドの演奏によるバッハの「平均律クラヴィーア曲集」の抜粋が、世界の言語や音楽や動物の音声とともにゴールデン・レコードに収録され、ボイジャー探査機に搭載されて宇宙に飛び立った、という。

いまや太陽系の外にあるという黄金の円盤、当時の米大統領カーターや天文学者カール・セーガンらによって地球の多様性を伝えるとみなされたレコードを想像して、思うのはこんなことだーーそれがどんなに優れていても、有限な情報の断片が、そこに含まれなかった無数の物語や音楽を真に代表することができるとは思えない、と。

宇宙に飛び立ったレコードには、「地球」という主語が刻まれていることになる。しかしその地球役の編者たちは当然、地球にいるほとんど何者からも了解を得ずに代表の名乗りを上げたのである。

地球じたいを送るわけにはいかないから、そこから抜粋し、再編するほかないけれど、地球のありとあらゆる住人が納得する物語や選曲を編み出せる編者など、いはしないだろう。そのリストを眺めて、すんなり代表権をわたせる者もいれば、「地球外知的生命体」にファースト・コンタクトで伝えられない音にこそ自分たちの物語がある、と考える者もいるはずだ。

それは編者の至らなさが原因というより、編集という行為につきものの紛糾なのかもしれない。しかし、地球に代わって地球を語ろうとする企ての途方もなさはまた別の話だ。

地球には、人類ではない住人たちがいる。彼らの声は、レコードに針を落とせるほど人類に近い「地球外」の生命体よりも、はるかに異質なものだろうという気がする。それに私たちがこれまで彼らにやってきたこともある。私が去年に滞在した北海道で出会った人がふと口にした「もし動物の言葉が翻訳できる機械ができても、人間はとてもじゃないがその声を聞いていられないと思うよ」という言葉を思い出しもするのだ。

*

『ノーザン・ライツ』には、カナダの先住民クリー・インディアンの人々が語る物語に手を加え、キリスト教的な教訓譚に仕立てなおす宣教師と、それを疑いの目で見るクリー族の「生徒」たちの様子が、ほぼ一章をかけて描かれている。自分に属さない物語を、その者たちにかわって語ろうとすることの横暴が書き込まれているといっていいだろう。それは、十九世紀末から二十世紀末までのカナダで、およそ十五万人の先住民の子どもたちがカトリックの寄宿学校に強制的に収容され、そのシステムのなかで約六千人が亡くなったと言われる、同化政策の歴史の一部である。

*

グールドとおなじスタジオにいた夜にノーマンが携えていたテープの内容はわからない。だが北方で調査をしていた当時のことを書いた回想録 『In Fond Remembrance of Me』では、自身が採録したイヌイットの人々の語りのなかから、再話されながら少しずつ変化していく「ノアの方舟」の物語を紹介している。ノアの一家は遭難したあと、北方でイヌイットの人々に助けられる。妻と子ども達は陸にかくまわれるが、舟にとどまったノアは死んで、幽霊になった……。

『ノーザン・ライツ』にも、クリー族の男と、ウクライナをルーツに持つ白人である主人公が、それぞれの年長の家族に教わった「ノアの方舟」のストーリーの違いを話し合う場面があるけれど、そんなエピソードも、右のような著者の経験に裏打ちされているのは間違いないだろう。ノーマンは、宣教師たちの意図したようには彼らの教義や物語が受け取られていなかったのを、身近に知っていた。

*

『ノーザン・ライツ』を訳しながら、時々「北の理念」を聴いていた。そこで何層にもオーバーラップしていく声が語るのは、いわば、宇宙をゆく黄金の溝の外にある逸話だ。どんな「決定版」の物語も、だれかがそう言っただけのことで、それだけがこの星の精髄ではない。

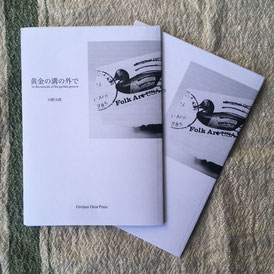

初出:「黄金の溝の外で」Orcinus Orca Press w/ ルリユール書店:ハワード・ノーマン『ノーザン・ライツ』(みすず書房、2020年)をめぐるオンラインイベント(2021年2月6日、於ルリユール書店)にあわせて、参加者に配布するために制作されたエッセイの小冊子。